ARS ULTRA XENIUM

AUXを終えて

毎年、夏と冬の帰国の際、何かしら今の自分の作品を見てもらう機会として、個展、もしくはイベントを開催しています。

今回の帰国では、立ち上げ時にロゴ制作を担当させていただいたAUXで、自分の大切なお客様達20名を限定招待し、スペシャルディナーショーという形で、イベントを開催させていただきました。

開催にあたり多くの方々に感謝を申し上げるとともに、ここに少し、今回のイベントにかけた想いを残させていただきます。

【イベント簡易詳細】

個展 × 音ノ葉パフォーマンス × ディナー(料理・ワイン)

今回会場として選ばせていただいたお店は、代々木八幡にあるAUXと言うレストラン。

元々別の場所で、あらゆるランキングで1位を取り続け、老若男女問わず常に予約がいっぱいの大人気店でしたが、店舗拡大のため、今の場所にお店を構えた、僕個人としても大好きなレストランです。

お店のオーナーは常々、お店はただ食事をする場所としてだけではなく、これからは新店舗で、様々なアーティストとコラボをし、そういった人たちを応援できるお店にもしていきたい、と想いを語ってくださっていました。

そこで今回、ロゴを製作させていただいた経緯を踏まえ、その一発目としてコラボさせていただきました。

さらにそこに、ワイン業界で知らない人のいない、日本一のソムリエの方にもご協力いただきました。

自分の大切な方々をご招待するにあたり、書道作品だけでなく、オーナー、シェフ、ソムリエの方々とひたすらコースについて詰めていき、料理、ワイン、空間、時間、一切の妥協ないイベントになったと思います。

本当に皆様に感謝しております。

こだわるなら貫く

今回のコースには、自分の今までのルーツを取り入れるべく、現住のハンガリー、出身の岡山県の要素をふんだんに取り入れました。

世界で唯一の食べれる国宝、マンガリッツァと言うハンガリーの名産豚、世界三大貴腐ワインのひとつトカイワイン、を仕入れていただき、さらに岡山県の農家さんから直接シャインマスカットも仕入れていただきました。

中でも人気だった演目の一つ、筆を使い、イカ墨を使ったソースで目の前で1人ずつお皿に文字を書いて回るパフォーマンスは、自分の中でもとても印象に残るものでした。

料理、ワインに精通し、そのこだわりを貫き通すみなさんの協力があってこそ、成し遂げられた最高のディナーショーだったと思います。

会の始まりは、音ノ葉のパフォーマンスから。

普段は大人数の前で行う書道パフォーマンスを、今回は大切な人たちだけに向けた20名の空間で。

パートナーのryoは前日入りだったにもかかわらず、見事な演奏で空間を魅了してくれました。

Neo Japanese Rock Styleをコンセプトに始めたこの活動も、今や誰かの大切な生活の中での楽しみになってくれてると言うことを、少人数だからこそ肌でしっかりと感じることができました。

早稲田大学書道パフォーマンス部『漣』

今回のパフォーマンスが急遽直前に、床書きから壁書きに変更になり、壁板に困っていたところ、たった数日というとんでもないスピードで壁を作ってくださったのが、この漣の大将の原くんです。

つい先日、早稲田には、講演+監修で行かせていただき、その中で、この漣の練習風景や製作風景を見させていただきました。

書道を始めてから、部活にも属さず、自分1人で書道をやってきた僕にとって、これはかなり新鮮な感覚でした。

講演の際の真剣にノートを取る姿、練習のために皆で紙を張る様子、更に良いものをと、お互いに文字に指摘し合う空気感、監修に行ったはずが、僕が学ばせてもらったものも多かったと思います。

監修の中で、書道家に将来なりたい人はいるかと聞いたところ、手を挙げる人はいませんでした。

しかし僕は一書道家として、それはそれでいいと思います。

将来やりたいから頑張る、稼げるから頑張るではなく、今楽しめているから打ち込む、

人生の中のたった三年間でも、目の前のものに本気で魂を注ぐ、

それは先のための努力より、よっぽど価値のあることだと思います。

そして、これから生きていく中で何かに行き詰まった時、落ち込んだ時、立ち上がれなくなった時、その経験は必ず自分の支えになってくれるはずです。

補足

中には書道家顔負けの文字を書く人もいれば、よっぽどそこらの書道家より練習してる人もいました。

なんとなくで書道家を名乗ってる人たち、危機感持った方がいいぞ。

あなた達が恐れるべきは、AIでも過去の経歴でもなく、こう言う真剣な新世代ですよ。

単なる文化・伝統で終わらないために

カフカの言葉にこういった言葉があります。

「伝統とは、火を絶やさないことであり、灰を崇拝することではない。」

まさにこの通りなのではないでしょうか。

書道家として様々な国に訪れ、様々な人種のお客様をもち、書道には、今やかつての文化・伝統と言う言葉は通用しなくなってるように思えます。

日本人にとって言葉と言うものは強すぎるといっていいほど影響力の高い概念であり、僕自身、作品を作る際もそこには最大限慎重になります。

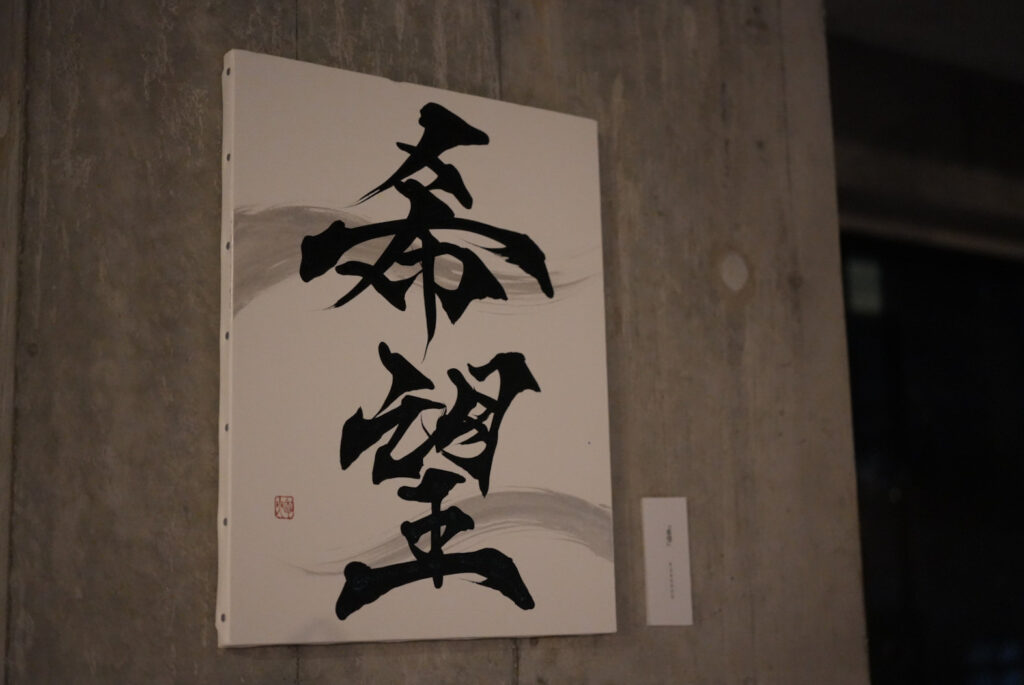

単にわかりやすい言葉を選ぶのではなく、シンプルでも伝えたい言葉、初めて見るかもしれないけど、多くを語らずともその一言で全てが伝わる言葉、伝わりすぎないからこそ見る人が自身の経験や価値観を投影して解釈できる言葉。

今回の展示も、そういったところを考慮した上で、作品を選びました。

上で述べた通り、書道はもはや、文化や伝統という言葉では説明しきれないもの、少なくとも自分の作品はそうであって欲しいと願っています。

先人達が受け継いで来た技術の継承、その確実な技術の上に成り立つ守破離の精神、そしてそれに現代の解釈に準えて落とし込む書道家としての精神。

ただし、あくまで文化・伝統と呼べるのはここまでです。

ここから先には、第三者には一般化できない、自分の目で見たもの、耳で聞いたもの、繋がってきたもの、その全てが作品にのる境地があり、その想いは必ず見る人に届く。

僕はそう思います。

縁起や神頼み、一見非科学的なものでも、それは見る人の環境や経験から重みは変わってきます。

説明できなくてもそれで良い。

眺めてる間は強くなれる、目の前で手を合わせてる時だけは、始めた頃の初心を思い出せる、

自分の作品が誰かのそう言うものになっていくにつれて、全く僕にとって縁がなかったものでも、誰かの大切なものを少しだけ大切にできる。

20人という少人数で、更にそこに何の繫りもなかった人たちが、同じ空間を共有し、同じものに感動する。

今回イベントを通し、またそこに新たに大切な繫りができ、この数時間のおかげでほんの少しだけ人生に彩りが増した、と感じていただければ、是非またいつか、同じようなイベントを開催したいと思います。

改めてお越しいただいた皆様、ご協力いただいた皆様、心より感謝申し上げます。

光井一輝